오너의 연령이 70세를 넘긴 상황에서 지분 승계 작업이 제 때 이뤄지지 않을 경우 예기치 않은 사건사고로 경영공백 등이 발생할 가능성이 크기 때문이다.

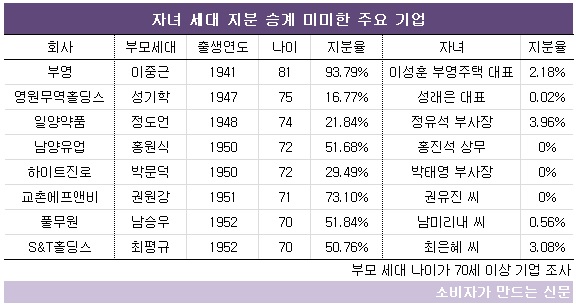

11일 각 업계에 따르면 오너가 70대 고령에 접어들었음에도 자녀 세대에 지분 승계를 본격적으로 하지 않은 곳은 부영(대표 이중근), 하이트진로(대표 김인규), 영원무역홀딩스(대표 성래은), 풀무원(대표 이효율), S&T홀딩스(대표 김도환), 교촌에프앤비(대표 소진세), 남양유업, 일양약품(대표 김동연) 등이 대표적이다.

남양유업은 지난 4월 불가리스가 코로나19 억제 효과가 있다고 밝힌 뒤 논란이 커지자 홍원식 회장이 경영일선에서 물러나고 자식에게 경영권 승계를 하지 않겠다고 밝히며 사태 수습에 나섰다. 홍 회장은 1950년생 72세로 남양유업 지분을 사실상 홀로 갖고 있다.

특수관계인 5명이 보유한 지분은 53.08%인데 홍 회장이 51.68%를 지녔다. 홍 회장 장남인 홍진석 상무는 지분을 한 주도 갖고 있지 않다.

남양유업은 등기임원을 맡고 있던 홍 회장과 CEO가 모두 물러나면서 경영공백을 메우기 위해 지난 7일 비상대책위원회를 구성했다.

아웃도어 브랜드 노스페이스를 갖고 있는 영원무역홀딩스 성기학 회장 역시 75세로 고령에 속하고, 자식인 성래은 대표가 1978년생으로 40대 중반에 접어들었음에도 지분은 물려주지 않고 있다.

영원무역홀딩스는 성 회장이 16.77%로 최대주주이고 성 대표는 0.02% 지분만 보유하고 있다.

일양약품 정도언 회장과 S&T홀딩스 최평규 회장도 지배구조 정점에 있는 회사 지분을 각각 21.84%, 50.76% 보유했지만, 자녀 지분은 5% 미만으로 상대적으로 낮다.

S&T홀딩스는 최 회장 장녀 최은혜 씨가 3.08%, 차녀 다혜 씨가 2.1%, 1995년생 늦둥이 장남 최진욱 씨가 1.47%로 소량의 지분을 나눠 갖고 있다.

풀무원 남승우 이사회 의장은 51.84% 지분을 보유했고, 슬하에 1남2녀를 두고 있지만 차녀 김미리내 씨만 0.56% 지분을 갖고 있다.

다만 남 의장은 지난 2016년 “자녀에게 경영권을 물려주지 않겠다”고 직원들에게 공언한 상태여서 지분승계 작업이 더딘 게 문제가 될 소지는 비교적 낮다. 남 의장은 2018년 경영일선에서 물러나면서 현재 전문경영인에게 CEO를 맡기고 있다.

교촌에프앤비 권원강 전 회장도 2018년 직원 폭행 논란으로 일선에서 물러났지만 외동딸인 권유진 씨에게 지분은 물려주지 않고 있다. 권 씨는 교촌에프앤비 상무로 재직하다 2017년 퇴사했다.

권 전 회장은 교촌에프앤비 지분 73.1%를 보유했다. 업계에서는 권 회장이 가업 승계에 대한 의지가 크게 높지 않은 것으로 보는 시각이 크다.

하이트진로도 박문덕 회장이 29.49%로 최대주주이고, 아들인 박태영 부사장은 지분을 갖고 있지 않다. 하지만 박 부사장은 비상장 계열사인 서영이앤티 지분 58.44%를 활용한 승계를 준비하고 있다.

교보생명 신창재 회장은 1953년생 69세로 내년 70대에 접어드는데 장남 신중하 씨와 차남 신중현 씨에게 지분 승계는 아직까지 이뤄지지 않은 상태다.

재계 관계자는 “과거 오너들은 보통 직접 경영에 나서 회사를 진두지휘 하는 것을 선호했고 이를 위해 지분을 손에 쥐고 있는 경우가 많았다”며 “상속·증여세, 지배력 유지, 경영수업 성과 등이 기업별로 승계 속도가 다른 이유로 볼 수 있다”고 말했다.

[소비자가만드는신문=유성용 기자]