소비자는 GC녹십자 측에서 제품 수거와 환불, 진료·약제비, 일 실소득의 절반을 배상했으나 "적정사용 시간으로 알려져 있는 12시간을 붙였는데 살점이 떨어져 나갔다"라면서 "환불과 보상은 너무도 당연한 절차이고, 또 다른 피해자가 나오지 않도록 자발적으로 판매를 중단하거나 주의문구를 삽입해야 할 것"이라고 목소리를 높였다.

대전광역시 서구에 사는 선 모(남)씨는 지난 16일 약국에서 GC녹십자의 붙이는 파스 '제놀 파워풀 플라스타' 4개를 1만2000원에 구매했다. 오랜 시간 작업으로 어깨와 팔, 허리, 다리 등에 근육통이 생겼는데 파스를 꾸준히 붙이면 좀 나아질까 싶었기 때문이다.

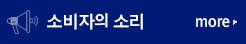

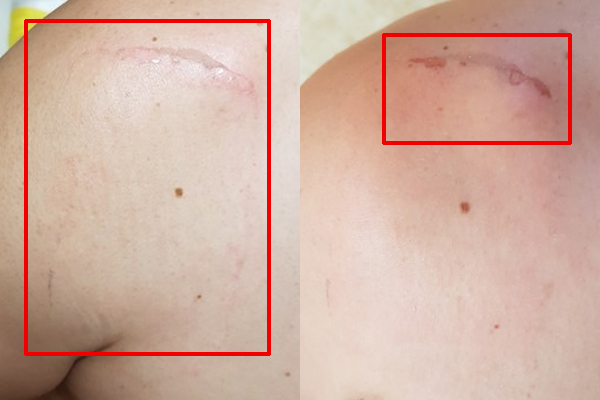

아침에 일어나 어깨에 파스를 붙이고 업무를 본 후 저녁에 샤워를 하던 중 어깨 부위에서 과한 통증이 느껴졌다. 12시간 동안 붙이고 있던 파스를 조심스레 떼어내 보니 5cm가량 되는 길쭉한 피부 표피가 파스에 붙어 있었다.

집에 보관 중인 의약품으로 상처를 소독하고 연고를 발랐으나 화가 치밀었다고. 파스 포장지에는 빠른 진통효과만을 강조하고 있을 뿐 '파스 적정 사용시간'이나 파스 제거 시 표피박탈이 발생할 수 있으니 주의하라'는 안내 문구는 단 한 마디도 없었다.

이후 방문한 병원에서는 '파스를 붙인 부위에 자극성 피부염이 발생해 치료가 필요하다'는 진단을 받았다.

선 씨는 "지금껏 살면서 파스를 자주 붙였으나 단 한 번도 살점이 떨어져나간 적이 없었고, 살점이 떨어져 나갈 것이라는 생각조차도 해보지 못했다. 제품 포장지에 적힌 사용상 주의사항을 봐도 사용 적정시간이나 점착력이 강해 살점이 떨어져 나갈 수 있다는 안내는 없었다. 이런 위험한 제품은 보상에 앞서 판매를 중단하는 게 우선 아니냐"며 분개했다.

선 씨가 붙이는 파스로 표피박탈(벗겨짐) 등의 부작용을 겪은 까닭은 제품의 높은 점착력(달라붙는 힘) 때문으로 추정된다. 그러나 파스는 점착력 하한기준만 설정돼 있을뿐 상한기준은 없다.

한국소비자원이 2009년부터 2012년 상반기까지 168건의 파스 관련 위해사례를 집계한 결과, 파스 부작용 유형은 장기간 흉터치료가 필요한 피부 표피박탈이 34%로 가장 높은 비중을 기록한 바 있다.

이에 식품의약품안전처는 2013년 파스 점착력 상한기준 마련 검토에 나서기로 했으나 "피부표피 박탈은 파스부착 시간을 훌쩍 넘기는 경우가 대부분"이라며 "점착력이 떨어진다는 불만을 많은 소비자가 호소할 것"이라는 제약사들의 반발에 부딪혀 무산됐다.

이로 인해 현재 식품의약품안전처가 고시하는 의약품의 품목허가 신고 심사 규정(제2021-90호)에서는 플라스타(첩부제)와 카타플라스마(습포제) 점착력을 폭 12mm당 42g 이상으로 최저 기준만을 명시하고 있다.

GC녹십자 측은 "모든 파스 제품에는 접착제가 들어가므로 이상반응으로 접촉피부염이 나타날 수 있다"고 해명했다. 제품 점착력이 경쟁 제품에 비해 강하게 설정됐는지, 파스 적정 사용시간에 대한 질의는 말을 아꼈다.

GC녹십자 관계자는 "소비자와 소통 중으로, 제품 이상반응과 관련한 상담과 보상 안내, 관련 절차 등을 진행하고 있다"고 말했다.

[소비자가만드는신문=김경애 기자]