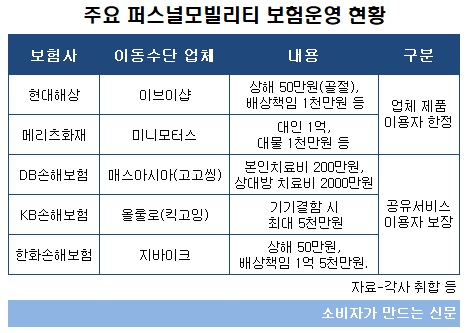

2018년 1월 최초로 현대해상이 '퍼스널모빌리티상해보험'을 내놓은 이후 메리츠화재가 '스마트 전동보험'을 내놨다. 이 상품은 이브이샵(현대해상), 미니모터스(메리츠화재)의 이동수단을 구입한 사람이 별도로 구매내역을 증명한 뒤 보험에 가입할 수 있다.

올해 들어서는 DB손해보험은 '고고씽' 서비스사인 매스아시아, KB손해보험은 '킥고잉' 서비스업체 울룰로와 제휴하고 보험상품을 내놨다. 한화손해보험도 지바이크와 업무협약을 체결하고 상품 개발에 나섰다.

고고씽과 킥고잉은 전동 킥보드 공유서비스로 회원가입 후 도심곳곳에 배치된 제품을 이용하고 사용시간만큼 요금을 지불하면 된다. 지바이크는 공유 자전거로 이용 방식은 유사하다.

하지만 이 상품들은 공유서비스업체가 가입한 것으로 상품 이용에 따른 사고 발생시에만 보장을 받을 수 있다. 상품 판매중인 한 보험사 관계자는 "수익창출을 기대한다기 보다는 기기 이용자에 보험서비스도 제공한다는 차원에서 상품을 유지하고 있다"고 설명했다.

즉 개별 이용자가 별도로 가입할 수 있는 상품은 없는 셈이다.

최근 경찰청 자료에 따르면 국내에서 발생한 PM사고는 지난해 117건에서 올해 225건으로 2배 가량 증가했다. 특히 이동수단의 단독 사고는 비슷한 수준을 유지했지만 사람 또는 차와 발생한 사고가 급증했다. 지난해 128명이던 사상자 수가 242명으로 늘어나는 등 사고의 빈도와 인명피해 규모가 꾸준히 늘고 있다.

이같은 사고에도 불구하고 이용자는 제대로 된 보상을 받기 어렵다. 자동차관리법상 사용신고대상 이륜차가 아니라 오토바이가 가입하는 자동차보험에 가입할 수 없어서다. 일반 건강보험에서 사고를 배상해주는 일상생활보상책임보험도 보장받을 수 없다. 전기를 이용한 이동수단이기 때문이다. 게다가 일상생활 중에서 일어난 사고를 배상하는 일생활배상책임에서 차량관련 손해는 면책 대상이라 보장되지 않는다.

개인이 보상을 받기 위해서는 실손보험과 같은 건강보험에서 상해사고를 보장을 통해서 보험금을 받아야 하는데 여기서도 '고지의무'를 지켜야 한다. 가입자는 이용 당시부터 보험사에 미리 이 사실을 알려야 한다는 얘기다. 그렇지 않을 경우 보상액이 현저히 적거나 일부 보험의 경우 이륜차 부담보 조항이 있어 보장을 받지 못할수도 있다.

보험업계는 단체보험이 아닌 개인보험 상품 개발에 대해서는 회의적이다. 보험상품을 개발하기 위해서는 위험률, 손해율 등 제품 이용에 관한 세부적인 통계와 자료가 필요한데 개인형 이동수단은 아직 데이터가 불충분하기 때문이다.

제도적인 한계도 있다. 관련법은 개인형 이동수단은 차도로만 운행할 수 있지만 이용자들은 차도가 사고발생 위험이 높다고 말한다. 최근 4차 산업혁명 위원회에서 자전거 전용도로를 이용할 수 있는 방안을 추진중이지만 원동기장치자전거로 등록된 전동킥보드가 자전거 도로에서 사고가 발생하면 피해를 보상받지 못할 수도 있다.

보험업계 관계자는 "개별 제품이 등록된 것도 아니고 블랙박스가 있어 사고당시 상황을 파악할 수도 없다보니 보상 문제도 발생한다"며 "보험상품을 만들기 위해서는 위험률 등 세부적인 통계를 산출해야 하는데 현실적으로 어렵다"고 지적했다.

[소비자가만드는신문=황두현 기자]